가을을 남기고 떠난 사랑

겨울은 아직 멀리 있는데

사랑할수록 깊어가는 슬픔에

눈물은 향기로 꿈이었나

당신의 눈물이 생각날 때

기억에 남아있는 꿈들이

눈을 감으면 수많은 별이 되어

어두운 밤하늘에 흘러가리

아 그대 곁에 잠들고 싶어라

날개를 접은 철새처럼

눈물로 쓰여진 그 편지는

눈물로 다시 지우렵니다

내 가슴에 봄은 멀리 있지만

내 사랑 꽃이 되고 싶어라

- 박춘석 작사, 패티 김 노래 <가을을 남기고 간 사랑>, 1983

가을이다. 눈시울이 촉촉해지고 코끝과 옆구리가 시려지거나 그래야만 한다고 스스로에게 최면을 걸며 귓전에 어떤 소리든 채워야 허한 마음이 달래지는 그런 계절이다. 그래서인지 가을 노래는 특별한 의미로 다가온다. 가요도 마찬가지여서 가을에 듣는 가요가 특히 마음에 와닿고 머릿속에 깊은 각인을 남긴다. 좋은 가을 노래가 많다고 생각하는 것, 혹은 사계절 중 가을 노래가 가장 많다고 생각하는 것도 이러한 이유이다. 그러나 반은 많고 반은 틀리다.

노랫말에서 다루는 여러 대상 중에 시간도 꽤 중요한 비중을 차지한다. 그런데 시간은 길게는 세기에서 짧게는 초까지 그 길이와 그것을 나타내는 단위가 다양하다. 백 년에 한 번씩 돌아오는 세기는 너무 길고 째깍째깍 돌아가는 초는 너무 짧아 노래의 소재가 되기 어렵다. 삶의 단위로서 하루는 추상화돼서 노래 속에 많이 등장하지만 일 년 중 특정한 하루는 ‘시월의 마지막 날’을 빼놓고는 노래하기가 쉽지 않다. 십이 개월 중 한 달을 콕 집어내는 것도 별 재미가 없어 노랫말 속에서 각각의 달은 속담 속의 ‘오뉴월’보다 훨씬 더 낮은 빈도로 언급된다.

그래서 계절이 딱 적당하다. 일 년을 넷으로 나누니 숫자도 알맞고, 눈으로 보는 풍경과 피부로 느끼는 삶의 변화와도 밀접한 관련을 맺으니 계절은 누구나 알고 누구나 느낀다. 게다가 해마다 일정한 시점에 지난 계절에 만든 노래가 다시 소환되니 만드는 사람이나 부르는 사람들 모두 재미가 쏠쏠하다. 그래서 노랫말 속에서 계절은 가장 많이 언급되는 시간 단위이다.

사계절이 뚜렷한 땅에서 살고 있으니 각각의 계절에 대한 감각은 누구나 가지고 있고 노래는 이 감각에 편승해 만들어진다. 더운 여름과 추운 겨울은 양극단을 달리니 아무래도 모든 것이 적당한 봄과 가을이 사랑을 받는다. 봄은 시작이라서 좋고 가을은 결실이라서 좋다. 좋아하는 이들이 이토록 많으니 이 계절을 노래한 것 또한 많을 것이라 여겨진다. 그리고 통계가 아닌 느낌을 따르면 아무래도 가을이 첫손가락에 꼽힌다.

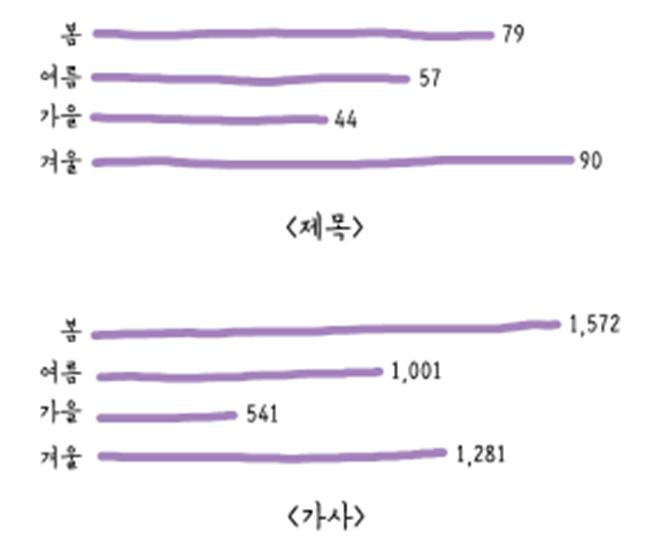

그러나 단순한 통계에 의지하면 노래에서의 가을은 의외의 자리를 차지하고 있다. 지난 백 년간 나온 유행가 중 26,000여 곡을 추려 분석해 보면 제목과 가사에서 가을은 모두 꼴찌이다. 우리의 감각과는 너무도 동떨어진 이 결과는 어찌 된 것일까? 심금을 울리는 가을 노래가 그토록 많고, 기억에 남는 노래도 가을 노래가 으뜸인 듯한데 왜 이런 결과가 나온 것일까? 단순 통계가 거짓을 말하지는 않을 테니 다른 이유를 찾아야 한다.

비유하자면 ‘짧고 굵게’의 결과이다. 제목에서든 가사에서든 가을의 빈도는 다른 계절에 비해 매우 적은 편이다. 그러나 듣기에 좋은 노래, 가슴을 울리는 노래, 머릿속에 남을 만한 노래는 가을 노래가 가장 많다. 가랑비에도 옷이 젖지만 세차게 내리는 소나기 한차례에 옷이 흠뻑 젖는 것과 같은 이치이다. 가을 노래는 많아서 좋은 것이 아니라 정말 좋아서 좋은 것이다.

그래도 궁금증이 남는다. 왜 가을 노래가 이토록 좋은 것일까? 노래를 만드는 이들이나 부르는 이들이 가을만 되면 내공이 상승되는 것은 아닐 터이다. 다만 이 계절이 이들에게 뭔가 특별한 감성을 더하는 것일 가능성은 있다. 그럼에도 그보다는 노래를 듣는 이들에게서 이유를 찾아야 한다. 가을에 접어들면 많은 이들이 감성에 젖어 노래를 향한 귀와 마음을 활짝 연다. 감동하고 공감할 준비가 되어 있어 그러한 노래를 애타게 찾는다. 노래를 만드는 이와 부르는 이 또한 이런 감정에 젖어 노래에 혼을 듬뿍 싣는다.

가을이 주는 느낌은 모두가 공유하고 있지만 그것만으로는 짧지만 굵은 가을의 강렬함이 설명되지는 않는다. 그에 대한 답은 이글의 첫머리에 올린 노래의 제목, 그리고 첫 소절에서 찾을 수 있다. 바로 ‘사랑’이다. 노랫말 속에서 결코 빠져서는 안 되는 사랑, 그것이 가을과 결합되면서 무한상승의 효과를 내고 있다. 가뜩이나 노래가 사랑타령인데 모두들 사랑하고 싶어 안달이 난 가을이니 둘이 결합되면 그 느낌은 강렬할 수밖에 없다.

그대 사랑 가을 사랑 단풍 일면 그대 오고

그대 사랑 가을 사랑 낙엽 지면 그대 가네

그대 가을 사랑 파란 하늘 그대 얼굴

그대 사랑 새벽안개 그대 마음

아 가을 오면 가지 말아라

가을 가을 내 맘 아려나

- 민재홍 작사, 신계행 노래 <가을 사랑>, 1987

그래서 제목마저 <가을 사랑>인 이 노래를 비롯해 많은 이들이 주옥같다고 여기는 가을 노래들이 많다. 심지어 ‘봄을 향한 춤’이란 뜻의 원곡을 번안하면서 <시월의 어느 멋진 날에>라고 계절을 슬쩍 바꿔 가을의 분위기에 편승해 가기도 한다. 시월 첫날 모든 라디오에서 이 노래를 틀어주고 마지막 날엔 ‘시월의 마지막 밤’이 등장하는 <잊혀진 계절>로 도배를 한다. 지겹다고 여길 이들도 있겠지만 네 계절 중의 하나, 열두 달 중에 가을이 한창인 한 달, 365일 중에 가을 분위기가 최고조인 하루는 이렇게 특별히 기념해도 된다고 여기는 이들이 많다.

가을이다. 가사가 없는 노래도 좋겠지만 가을 티를 넘치도록 내는 가요를 들어보는 것도 좋다. 물론 가사 자체는 슬프다. ‘떠난 사랑’과 ‘그대 가네’와 같은 분위기의 노래가 대다수이다. 노랫말이 늘 그렇듯이 사랑에 뒤따라 나오는 이별, 슬픔, 눈물의 배경에 가을이 자리하고 있다. 그런데 그것이 위로가 된다. 사랑에 빠진 이들은 사랑을 즐기기에 바쁘니 노래를 듣지 않는다. 사랑을 잃은 이, 혹은 하지 못하고 있는 이들은 동병상련을 느낄 만한 이런 노래가 반갑다.

가을이다. 노래가 땡기는가, 땡긴다면 어떤 노래가 땡기는가? 가을에 노래가 땡긴다면, 특히 슬픈 사랑 노래가 땡긴다면 그것이 자신의 현재 상태를 말해주는 것이니 다음 가을에는 듣지 않게 되기를 고대해 보는 것도 좋다. 그래도 언젠가는 가을 노래가 다시 들려오겠지만….

글 한성우(인하대학교 한국어문학과 교수)

▼날자꾸나 민언련 2020년 11월호 PDF 보기▼

https://issuu.com/068151/docs/________2020__11____